归真第七十七讲:人体经络结构

归真第七十七讲:人体经络结构

# 归真第七十七讲:人体经络结构

今天我们继续讲课。

从今天开始,我们来讲精针。

所谓精针,也就是传统的针法,因其主要以调节人体的精气运行为主,所以称之为精针,是区别于气针和神针来说的。所谓针者,真也,针是调节真气运行的。所谓精针,也是正统的针法,也是主流的针法。所以大家不能学了气针,学了神针,因其简便而快捷,就忽视了传统针法的学习。

针灸,对我们道家人来说,应该说是基本功,也是看家拿手的本领。这一方面是因为我们道家打坐练功,本身就与经络有关系,所以要熟知经络构成、走向。另外一方面呢,我们道家人四处云游,给人看病主要也是以针灸为主。因为针灸方便呀,身上带几根针就可以,而不可能随身带着各种草药。随身带的药主要是一些丹药和膏药之类的,是在山上炼好的,然后下山的时候带着。一般道家人下山云游,随身带一个布包,里面装的有罗盘,这是察风水地脉所用的,然后有几枚铜钱,或是卜丸,这是占卜打卦用的,然后呢有一个竹筒,里面装的是针,还有一个葫芦,里面一般是装的丹药,或者是用来装水,其它的如膏药之类的是直接装在布包的夹层里,一般包里还会装上雄黄之类,用以上山或露宿时避虫,然后带上一件可换洗的衣服,再在包里放上一本常读的经书,这样就可以出门了。遇到有病人的时候,一般是先进行针灸或手法施治,之后再用以各类丸散膏丹,一般较少开方。古时行街串巷的医生称为铃医,因其手持虎撑,边走边摇,道家人行医也可以算是铃医的一种。铃医并不可耻,古时扁鹊、华佗皆为铃医,孙真人也是铃医。

走方行医,不能只靠几个秘方,几贴膏药,还要应对各种复杂的情况,要能起死救伤,并且还要见效快捷,才能得到百姓的认可。所以针灸很重要,大家要把针灸学好。道门学医,一般也是先从针灸开始,我当初学医,也是先从扎针开始的。

针灸主要包括经络、穴位、刺法,三个方面。针灸的原理,真气之生成,何谓经络,何谓穴位,等等这些我们之前已经讲过了,这里就不再讲了,有不明白的同学,可以去复习前面的课程。我们这里要讲的是人体整个经络的结构,经络的属性,穴位的分布,穴位的特性,以及如何取穴,如何针刺。

我们先讲经络。

首先是经络的结构,也就是人体整个的经络是什么样子的,是如何分布的。

很多人对经络的认识都有两个误区,一个是很多人看经络是在针灸挂图上看到的,身体上一条一条的线,其实这并不是真正经络的样子,而只是体表穴位的连线,真正的经络要比这复杂的多。第二个呢,是很多人认为经络是从脏腑发出来的,走到手上或者头上、脚上,然后再回到脏腑。其实并不是这样的,脏腑只是经络联属的一个部分。

人体真正的经络是什么样子的呢?

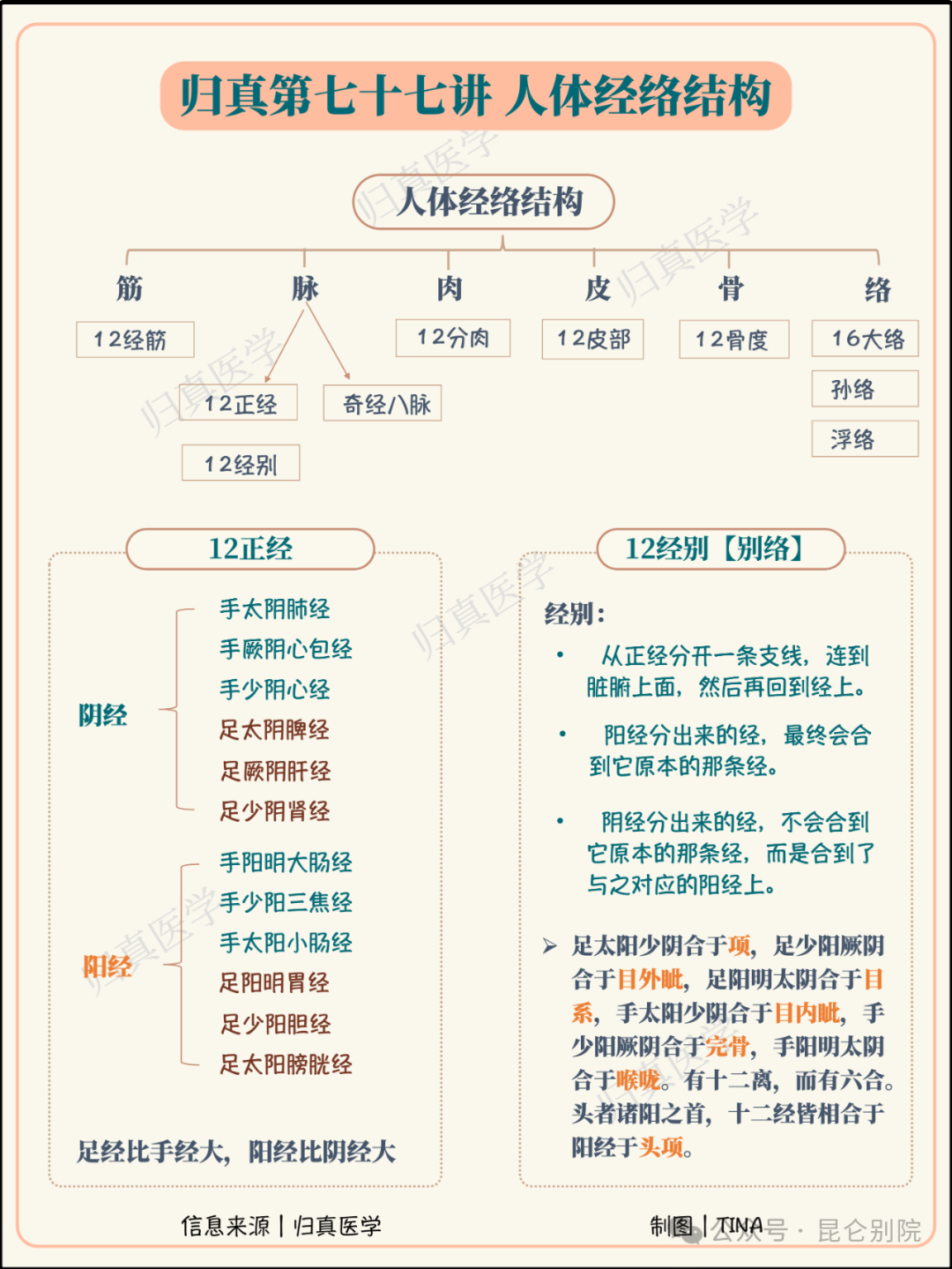

总的来说,人体经络,有正经十二,手足各六,其内络脏腑,外连肢节。自经分开,复合于经,谓之经别。有别道奇行,不在十二正经之外者,谓之奇经,奇经者八,任督冲带,阴阳跷维。经与经之相连,有络脉,十二经有十二络,任督各一络,脾胃各一络,共十六大络。整个人的身体,以骨为干,以肉为墙,骨在中为度,外各以经络分部,分为十二经筋,十二分肉,十二经脉,十二皮部。

所谓经,就是经纬的意思,就如同织布用的经线。就像用经纬度可以定位地球上任何一个点一样,经络就像人体整个的纲纪,就像一张网一样,把整个人的经络提起来,那整个人,包括脏腑肢节,皮脉筋骨肉,就都挂在这张网上了。

下面我们具体来讲。

先看十二条正经。

正经十二条,经呢,是从上到下的,也就是相当于是南北走向的,也就是从头到脚这样是竖着的。那横着走的,联络经与经之间的呢,就是络。经呢,因为它内连于脏腑,外络于肢节,所以根据它所连的脏腑及所络的肢节不同,就可以对它们进行分类,分成连于脏的经和连于腑的经,或者分为连于手的经和连于足的经。脏属阴而腑属阳,所以连于脏的经就称为阴经,连于腑的经就称为阳经。人有五脏六腑,那这样呢,脏腑之经就应该有十一条,这就是所谓的阴阳十一脉。在马王堆出土的帛书和竹简中呢,记载的就是这十一脉。那内经中阴阳之经为什么有十二条呢?这个问题我们之前讲过了,就是心包和三焦本来是一经,但是因为心包比较重要,所以单独又把它列了出来。五脏六腑加上心包,这样一共就是十二条正经,分别是心经、心包经、肺经、肝经、肾经、脾经,胃经、大肠经、小肠经、膀胱经、胆经和三焦经。阴经呢,再分为少阴、太阴、厥阴,三阴,阳经呢,再分为少阳、太阳、阳明,三阳。这就是阴阳十二经。

那如果按照连于手和连于足的不同呢,就可以分为手足之经,也就是手经和足经。心、心包、肺,在膈上,这三条经都是连在手上的,所以称为手经。肝脾肾呢,在膈下,这三条经是连到足上的,所以称为足经。那六腑呢,胆胃大肠小肠膀胱三焦都是在下,它们的经也都是连在足上的,所以应该都称为足经才对,但是呢,因为脏腑之间有相合的关系,心和小肠相表里,肺和大肠相表里,心包和三焦相表里,心包和三焦本来就是一经,而大肠和小肠经呢,本来和胃是一条经,但是分出来的两条分别连于大肠和小肠之后,又往上走连到了手上,所以这三条经呢,就不以足经来命名,而称之为手经。所以内经中说,六腑皆出足之三阳,上合于手者也。又说,大肠属上,小肠属下,足阳明胃脉也,大肠小肠,皆属于胃。

这是讲的十二条正经的分类,这样分完以后,我们最终十二条正经就都有了名字,分别称为:手太阴肺经,手厥阴心包经,手少阴心经,足太阴脾经,足厥阴肝经,足少阴肾经,手阳明大肠经,手少阳三焦经,手太阳小肠经,足阳明胃经,足少阳胆经,足太阳膀胱经。通过它们的名字就可以知道它们是连在哪一个脏腑上面,是连在手上还是足上。

总的来说呢,十二条正经里面,足经比手经要大,阳经比阴经要大。

这是十二正经的情况。

十二正经之外呢,有经别。所谓经别呢,就是从正经分开一条支线,连到脏腑上面,然后呢,再回到经上来。就像一条河流一样,它走着走着从中间分叉了,然后在后面呢,又与原来的河流或别的河流合到一起了。这样呢,就形成了一个沙洲,或者是河流交汇之地。这条从正经分出来的经,就称为经别。河流为什么会分叉呢?这是地势山形的影响,比如有高的地方挡着过不去了,河水就分开了。比如像四川李冰父子建的都江堰就是这样子,把岷江分成了内江和外江,再比如李白诗,二水中分白鹭洲,由于高出的地势,河流分成了两股。经也是一样,为什么会分开呢?是因为走到了关节之处,如腘窝、髀骨、腋窝、肩关节等地方。在这些地方呢,经就别开而走,一支深于内,络于脏腑,然后还出头胸,再合之于经。

这里面有一点大家要注意,就是从阳经分出来的经呢,它分出去以后,最终又会合到它原本的那条经上,而阴经呢,分出去以后,就不回到原来的那条经上,而是合到了与之相对应的阳经上。比如足阳明胃经,它自髀骨的地方分开,经别入于腹,属胃,散络于脾,然后在头部到鼻梁,到目,最后又合于它原来的足阳明胃经。而足太阴脾经的经别呢,也是在髀骨的地方分开,之后呢,就连于足阳明胃经的经别,上到咽部、舌部,然后呢,合到足阳明胃经上。也就是说,凡阳经经别呢,合于本经,而阴经经别呢,合于相表里之阳经。

具体每条经是怎么走的,我们就不讲了,大家可以自己去看书,这些在内经中都记载的很详细。

总的来说呢,足太阳少阴合于项,足少阳厥阴合于目外眦,足阳明太阴合于目系,手太阳少阴合于目内眦,手少阳厥阴合于完骨,手阳明太阴合于喉咙。有十二离,而有六合。头者诸阳之首,十二经皆相合于阳经于头项。

这是经别的情况。经别属于是十二正经的旁支,也属于是十二正经的一部分。

那除了正经之外呢,还有奇经,奇经有八,也就是奇经八脉。

有了正经为什么还要有奇经呢?人体是一个多重备份系统,有正经在明,还有奇经在暗。就像河流一样,有地上的河流,还有地下的暗河。古人在山上构筑居所,除了有上山和下山的路,往往还有一条密道通往山后,其中可以储存经书宝卷,平时作为储藏之所,关键的时候也可以别通,直达天外。奇经八脉对人体来说就是秘藏和密道所在,所以一般修行的人用的比较多,人身真气正经所用之余,藏于奇经,亦可以之修行,而出入天门。老子说,以正治国,以奇用兵。就像我们一个国家一样,有中央,下面分成各个省,每个省有省长,每个省分管一片地方。可是国家在各个省之外呢,还有从中央派出的各种专员,他们不受各省的约束,可以巡视各省,而直接报给中央,这种呢,就称为奇兵。人体的奇经八脉就相当于是人体在十二经之外的八大专员,是枢密所在。

奇经八脉分别为冲任督带、阴阳跷维,也就是冲脉、任脉、督脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。其中冲任督带都只有一条,而阴跷、阳跷、阴维、阳维则左右对称各一条,共有两条。冲脉者,在人体中轴,自会阴而起,直冲于上,人体之精气皆汇聚于此,而为诸经之海。冲者,即老君所谓冲气以为和之意。任脉者,行于身前正中,也自会阴而起,沿身前而上。督脉者,行于身后正中,亦起于会阴,沿身后而上。人身腹属阴,背属阳。任脉在腹,总管一身之阴,督脉在背,总管一身之阳。任者,就是委任的意思,比如说才堪大任,督就是督管的意思,比如说总督。任督,就是说这两条脉,一个总管阴,一个总管阳,是人体两大主管。奇经八脉既然称之为经,按道理应该也是直行的,也就是从上到下的,但是这里面呢有一个例外,就是带脉。带脉是环身一周,像一条围带一样,所以称之为带脉。冲脉在中,任脉在前,督脉在后,带脉环绕一周,这四条经脉就像一个整体架构一样,把整个人体包含起来了。现在呢,很多人都知道大周天、小周天,打通任督二脉,周天循环,还有人修行呢,是从冲脉着手,直冲而上,走中黄大道。冲任督带这四条脉大家都比较熟悉。而剩下的四条脉,阴阳跷维呢,大家了解的就比较少了,很多医家也都不甚清楚,更不用说去使用了。跷者,起也,维者,持也。内经中有导引、按跷之术,说,中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众,其民食杂而不劳,故其病多痿厥寒热,其治宜导引按跷,故导引按跷者,亦从中央出也。按跷,很多人以为就是按摩,还有人说按是用手按,跷是用脚踩,这是不对的。按者,伏也,是往下沉,跷者,起也,是往上举。导引和按跷都是人自己的动作,不是说自己运动就叫导引,找别人就是按跷。我们之前讲过导引,是导气令和,引体致柔。导引呢,动作一般是比较舒缓的,而按跷呢,动作要快一点。史书载汉之戚夫人善舞,尤善翘袖折腰,翘袖者,袖往上举,折腰者,腰往下伏,翘袖折腰就是按跷的一种。古时舞也是健身的一种,现在国家根据古籍记载编的也有一套健身气功,就叫大舞。内经说冬不按跷,因冬季天地闭藏,人体亦气机内敛,所以便不太适合进行舞蹈。当然现在的很多舞蹈已经失去了原有健身的本意,但在我们的养生功法中仍有流传。比如我们练的八部金刚功,就是导引和按跷的结合,其既有导引,也有按跷。金刚功第一部,双手插顶利三焦,双手要猛的往上一冲,这个动作就叫做跷。而在做第七部凤凰展翅周身力中凤凰三点头这个动作的时候呢,身体往下压,这个动作就叫按。跷并不一定都是往上,比如八部金刚功的起势,手掌猛地向内一翻,代表身体要起动了,这个动作,也可以称为跷。跷就是起的意思。导引按跷可以自己做,也可以医生带着患者做,可以医患之间配合运动。比如一个人腰痛,腰间不利,你让他先前俯,然后按其背部,往下压,这叫按,然后呢,双臂环其腰,把他的腰猛的往上一提,这叫跷。一个人腿部屈伸不利,医生拿其腿部,或压或抬,这也叫按跷。按跷指的都是身体的动作。导引是为了气血流畅、骨正筋柔,按跷呢,则是为了关节疏利,运转灵活。

我们说回跷脉和维脉。跷是枢转的意思,维是维系的意思。阴跷和阴维分别行于人身前左右,而阳跷和阳维则分别行于身后左右。人体要保持维系,比如人体直立,前俯后仰而不会倒,头要能中正,可以低头仰头而不会倾,手臂能伸开举起来,不会下垂,其作用皆在维,而人体要枢转,比如左转右转,左右摇头,手臂旋转,其作用皆在跷。不能外仰者,治在阳维,不能内俯者,治在阴维,不能外转者,治在阳跷,不能内转者,治在阴跷。

这是奇经八脉。

经有十二正经,有正经之别,有奇经八脉,那除了经之后呢,就是络了。络就是经之分支,沟通联络于各经之间。凡经之细小,皆可称之为络,在外者为阳络,在内者为阴络。人体有大络十五条,十二正经各有一络,通于相表里之经。比如足阳明胃经就有一条络,从胃经上分出来,然后分散,联接到脾经上。足太阴脾经呢,也有一条络,从脾经分出来,然后散在胃经上。十二正经有十二络,然后任脉有一络,自胸中而发,络于腹,为诸阴之络,督脉有一络,自尾骨而发,络于背,为诸阳之络,除此之外呢,脾有一络,出于大包,散于胁肋,络于周身,此十五络。经言络脉十五者,此十五络也。难经言十五络,以十二正经之络,加脾之大络,男子以阳跷为经,阴跷为络,女子以阴跷为经,阳跷为络,各两条,为十五大络,与此不同。此外,胃亦有大络,出于虚里,其自心络肺,为宗气之海,亦络于全身。人体计十六大络。

此络脉。

人体经络大抵如此。顺经而行者,有经筋,有经脉。人体皮脉筋骨肉,骨肉皮皆固而不动,所动者筋和血脉。故筋和血脉皆易影响经气运行,所以古人又独重筋与血脉,常经筋、经脉并称。筋者,其动之在形,血脉者,其动之在气。筋一弹,而经气震动,脉一变,而经气为之而变,所以弹筋刺血者亦常用于急救。

好了,我们今天就讲这么多。